「最後の征夷大将軍は徳川慶喜。初代征夷大将軍は?」【昔習ったのと違うかも?】→「間違ってた!」「覚えておきます」

- 2025年10月19日公開

こんにちは、ヨムーノ編集部です。

ここでは、サクッと回答できちゃう日本に関するクイズを出題しています。

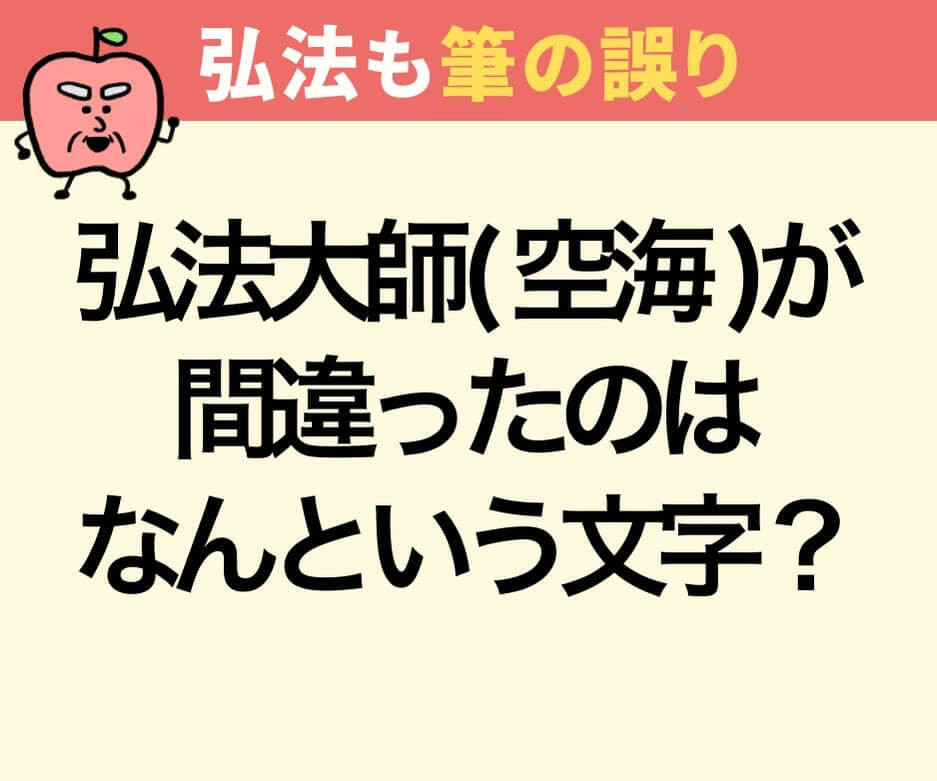

「弘法も筆の誤り」弘法大師が間違えたのはなんという文字?

平安時代の僧侶で、書道の達人として知られる弘法大師(空海)。嵯峨天皇の勅命で書いた文字に誤りがありました。果たしてその文字とは?

次のうちのどれでしょうか?

① 勅

② 慶

③ 應

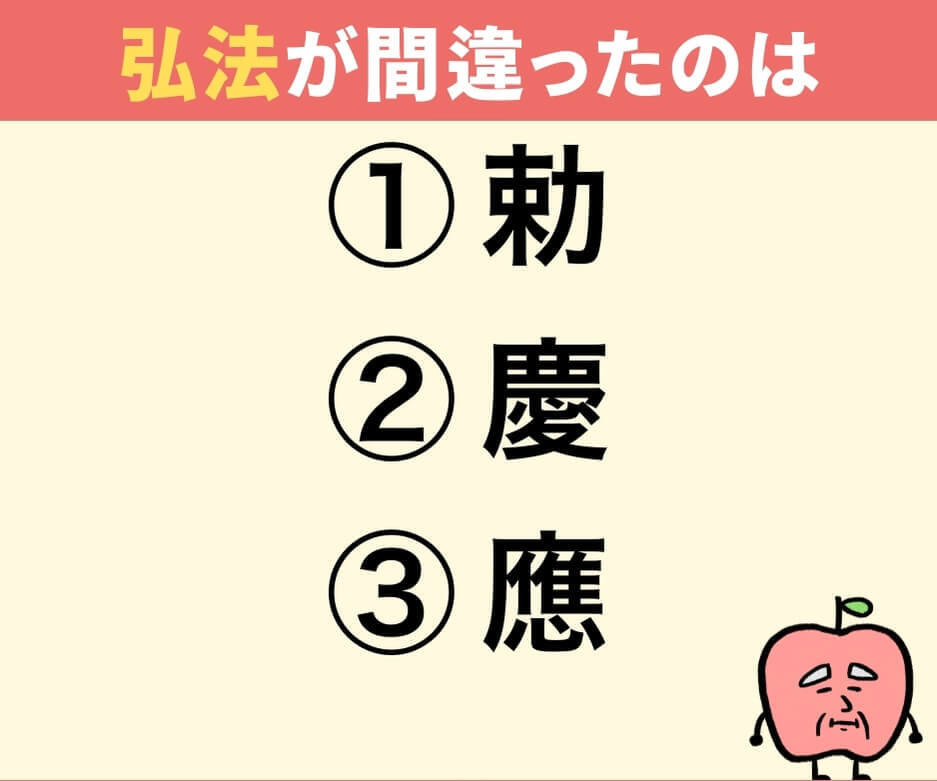

正解は…

③ 應でした!

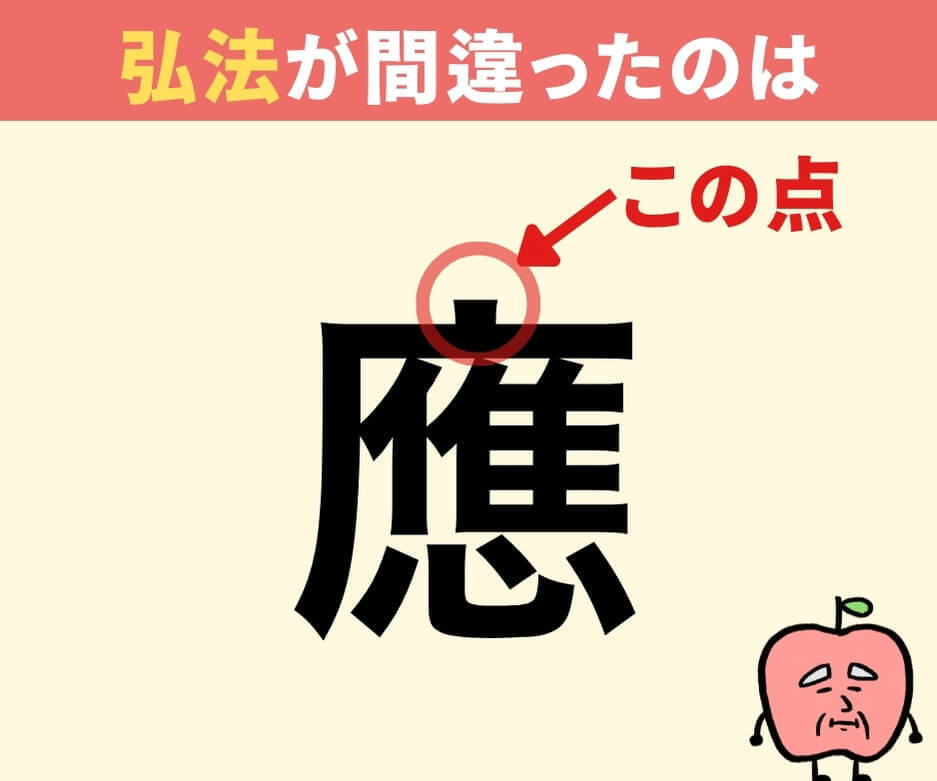

弘法大師が勅命を受けたのは、都の正門である「応天門」の額。その「応(應)」の文字を間違えてしまったのです。

「弘法も筆の誤り」とは

弘法大師のような書の名人でも、書き損じることがある。その道に長じた人でも時には失敗をすることがあるというたとえ。猿も木から落ちる。

出典:小学館「デジタル大辞泉」

間違えてしまった弘法大師…そのあとの行動に驚愕!

「へぇ、『應』という字を間違えたんだ」で終わらないのが、この話の面白いところ。

勅命を受けた弘法大師は多くの人々が見守る中、見事な文字を書き上げ、額は門の高い位置に掲げられました。

しかし、「應天門」の最初の文字である「應」の、一番上にあるはずの「点」が一つ、書かれていなかったのです。

額はすでに取り付けられ、降ろすのは非常に困難。「ああ、さすがの大師も失敗したか……」と人々が思うなか、なんと弘法大師は、下から掲げられた額に向かって、筆を投げつけました。すると、筆は一直線に飛んでいき、忘れていた箇所に見事な点を打ち付けた、という伝説が残っています(今昔物語集)。

間違えてしまってもそれで終わらせないところが、さすが弘法大師!

正解できたでしょうか?「筆を投げて直したなんて知らなかった!」という方も多いのではないでしょうか?

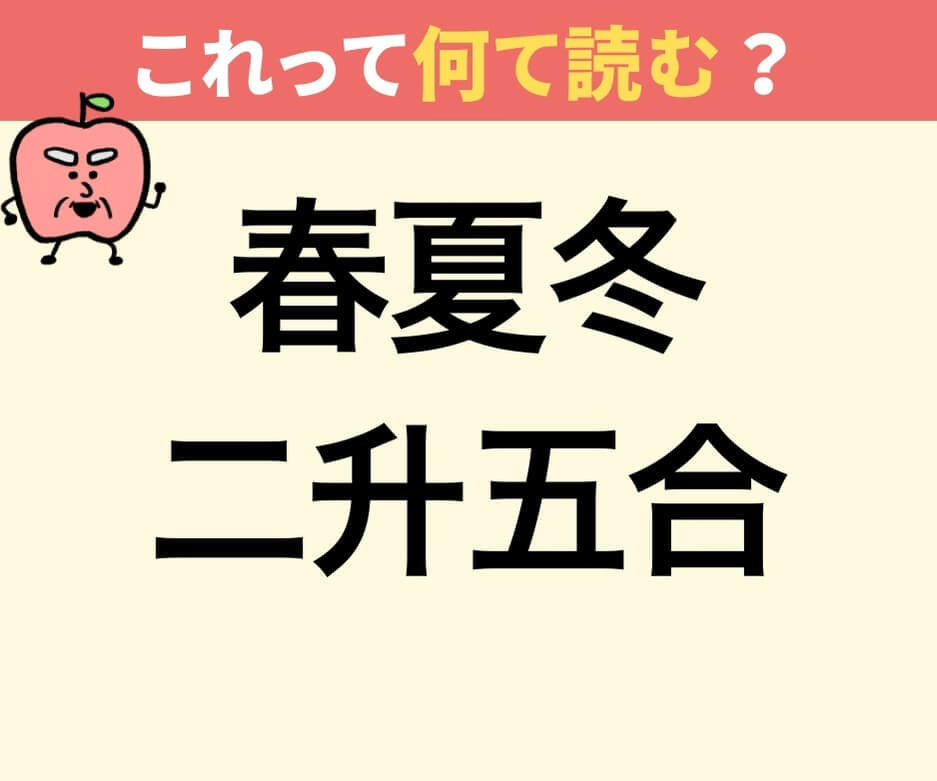

「春夏冬二升五合」って何て読むの?

パッと見ると「しゅんかとうにしょうごごう」と読んでしまいそうですが……。

実はこれ、漢字をそのまま読むのではなく、隠された意味を読み取る言葉遊びなんです!

次のうちから選んでください。

① 四季折々酒が美味い

② 秋には少々休みます

③ 商いますます繁盛

解けると「なるほどね〜」とスカッとするなぞなぞなので、諦めずに考えてみてください!

果たして答えは…

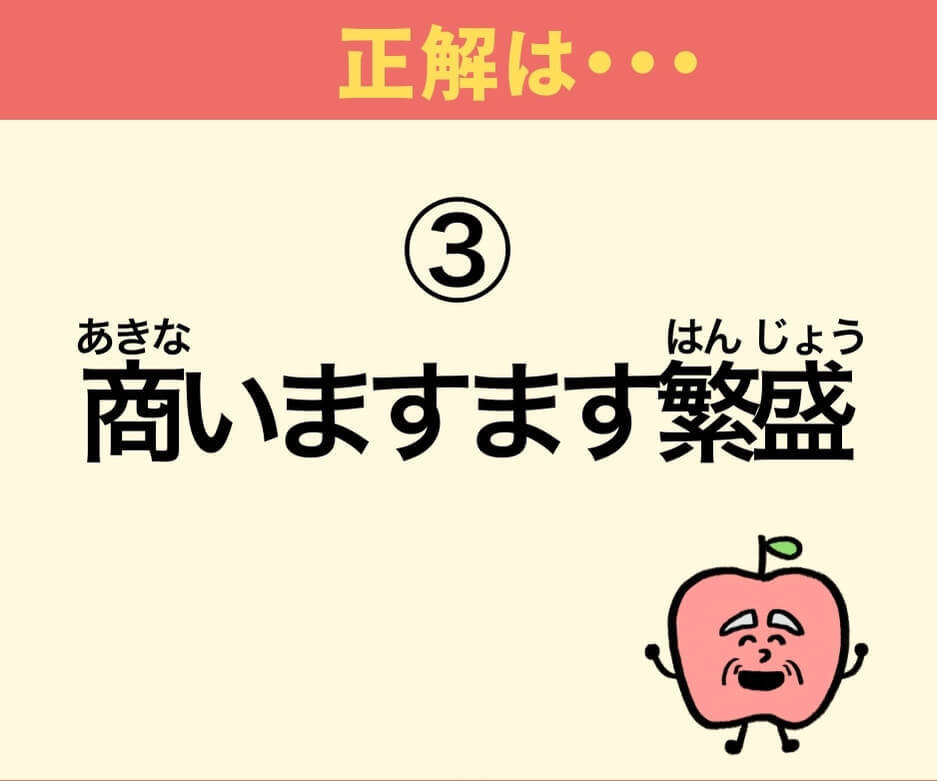

正解は、③商いますます繁盛でした!

どうして「商いますます繁盛」なの?

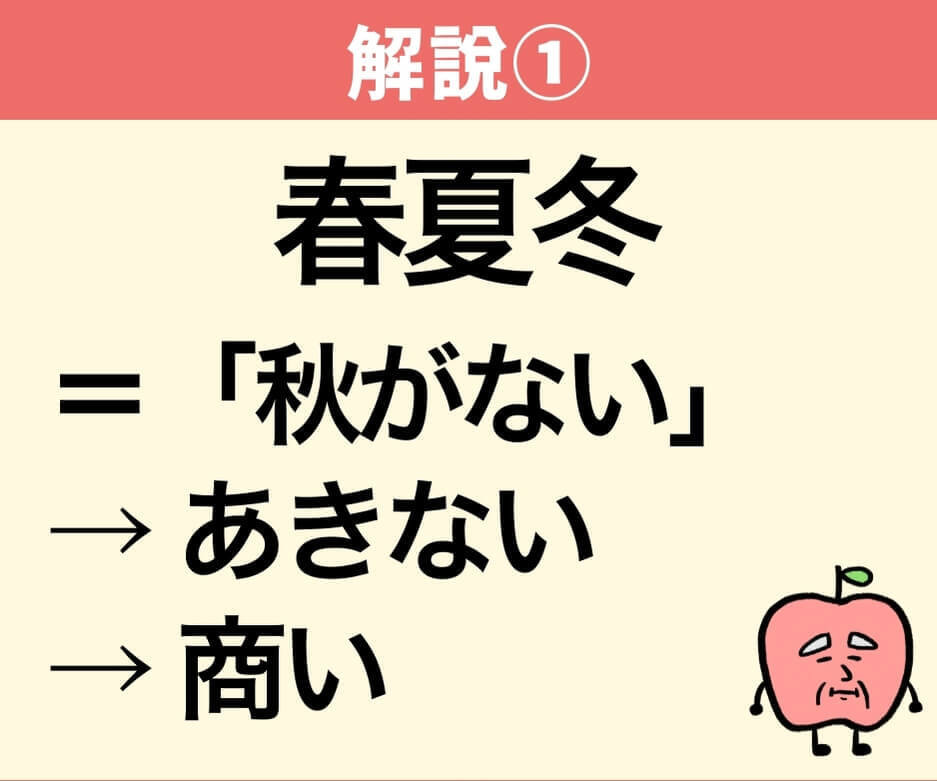

春夏冬 =「秋がない」→ あきない → 商い

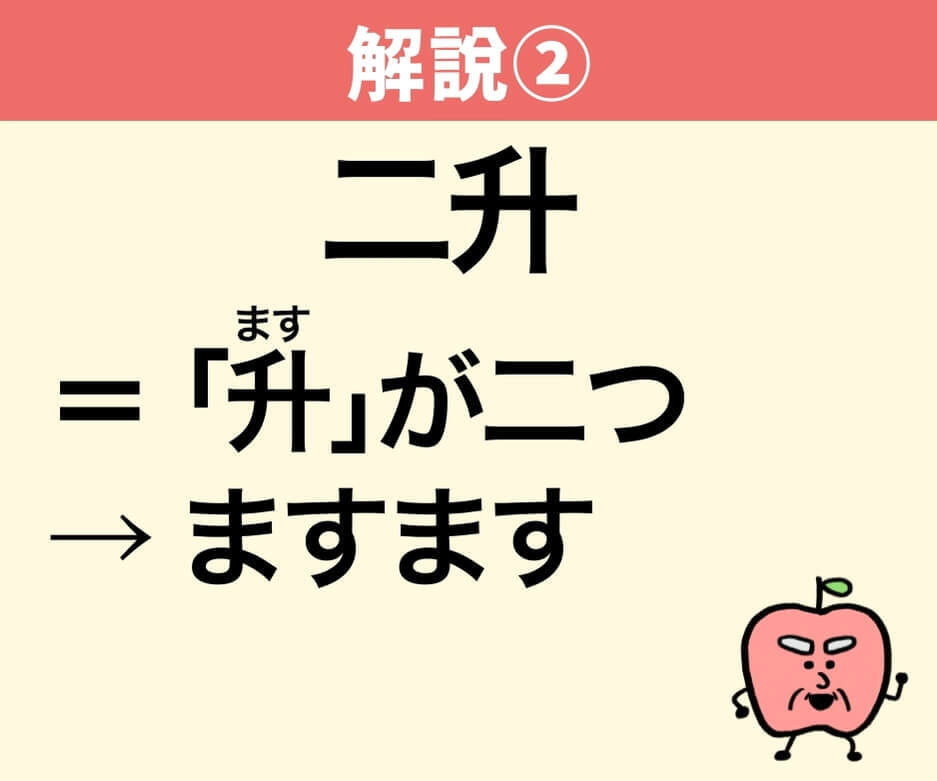

二升 = 「升(ます)」が二つ → ますます

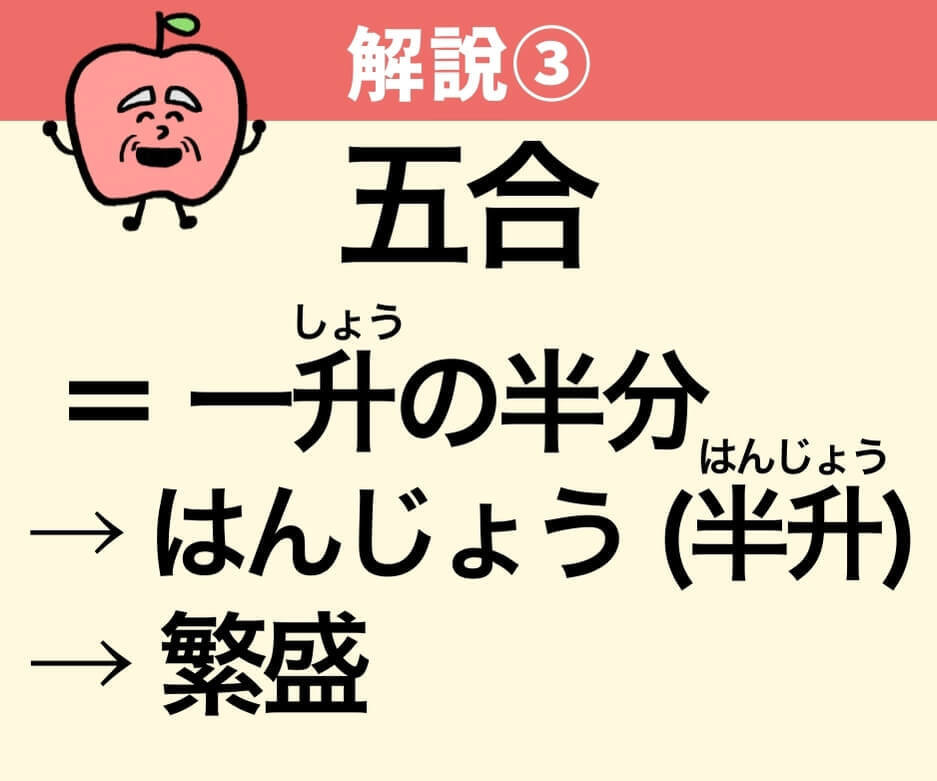

五合 = 一升(いっしょう)の半分(半升) → はんじょう → 繁盛

つまり「商いますます繁盛」という商売繁盛を願う縁起の良い言葉だったんです!

実はバリエーションも!「一斗二升五合」はなんて読む?

同じような言葉遊びで「一斗二升五合」というものもあります。

- 一斗:五升の倍 → 「ごしょうばい(ご商売)」

- 二升:升が二つ → 「ますます(益々)」

- 五合:一升の半分 → 「はんじょう(繁盛)」

で「ご商売ますます繁盛」となります。

このような言葉遊びは「判じ物」と呼ばれ、江戸時代のころから庶民の間で楽しまれていたそうです。商売をされている方が縁起を担いで使ったり、お祝いの席で話のネタにしたりしたのだとか。

正解できましたでしょうか?次回のクイズをお楽しみに!

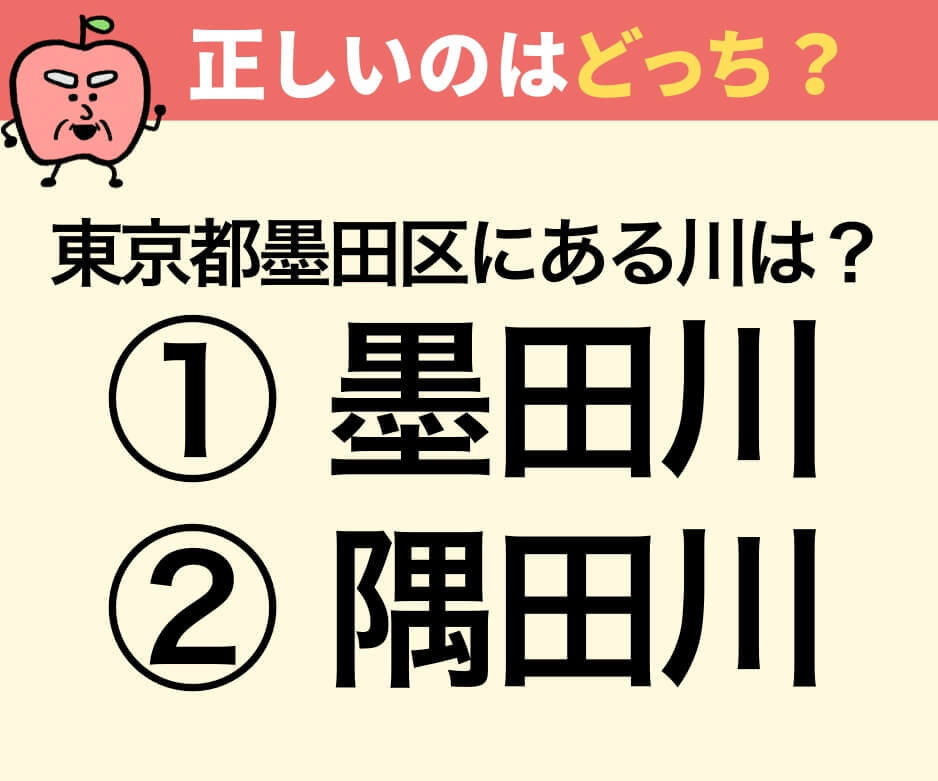

東京都墨田区にある「すみだがわ」の正しい漢字はどちらでしょうか?

① 墨田川

② 隅田川

訊かれてパッと答えられますか?

果たして答えは…

② 隅田川でした!

東京都の公式ページでは、荒川から分派し東京湾へそそぐ全長約23.5kmの川「隅田川」と明記。公的表記はこれで統一されています。

なんで墨田区と隅田川、漢字が違うの?

「墨田区」という名称は1947年に誕生しました。これは、昔から親しまれてきた隅田川堤の通称「墨堤(ぼくてい)」の「墨」と、「隅田川」の「田」を組み合わせたもの。当時、「隅」の字が常用漢字ではなく、また川の名称も法律で「隅田川」と正式に決まっていなかったため、「隅田区」にはなりませんでした。

一方、隅田川の名前が初めて記録に登場したのは西暦835年のことで、政府の公文書に「住田河」と記されていました。この「住田」は川の三角州に田を作ったという意味で「すだ」と呼ばれていたと考えられています。

平安時代の「伊勢物語」では「すみだ川」として歌に詠まれ、この名が全国に広まりました。その後の記録では「隅田」「墨多」「住田」「澄田」など様々な漢字が当てられましたが、「すみだ」という語感の良い呼び方が定着。

江戸時代になると、川の堤は桜の名所として親しまれ「墨堤」と呼ばれるように。しかし川の正式名称は定まらず、「大川」「浅草川」といった愛称で呼ばれ、公的には「荒川」とされていました。

墨田区が誕生した1947年当時、隅田川はまだ法的には「荒川」でした。法的に正式な「隅田川」となったのは1965年(昭和40年)で、墨田区誕生から18年も後のこと。

このような歴史的経緯により、墨田区と隅田川は異なる漢字を使うことになりました。区の名前は江戸時代から親しまれた「墨堤」から「墨」を取り、川の名前は平安時代から使われてきた「隅田」の表記が正式採用されたのです。

正解できましたでしょうか?間違った場合はこの機会にぜひ覚えて、クイズとしてまわりに出題してみてくださいね!

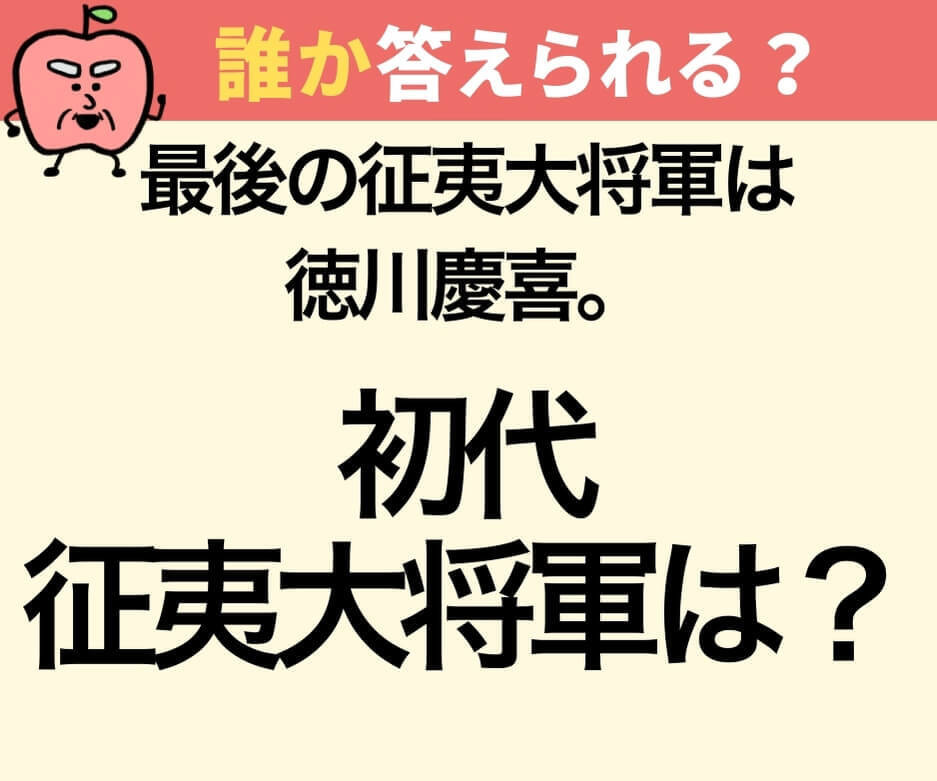

「征夷大将軍」の初代は誰でしょうか?

次のうちの誰か、当ててください!

① 藤原道長

② 大伴弟麻呂

③ 坂上田村麻呂

④ 源頼朝

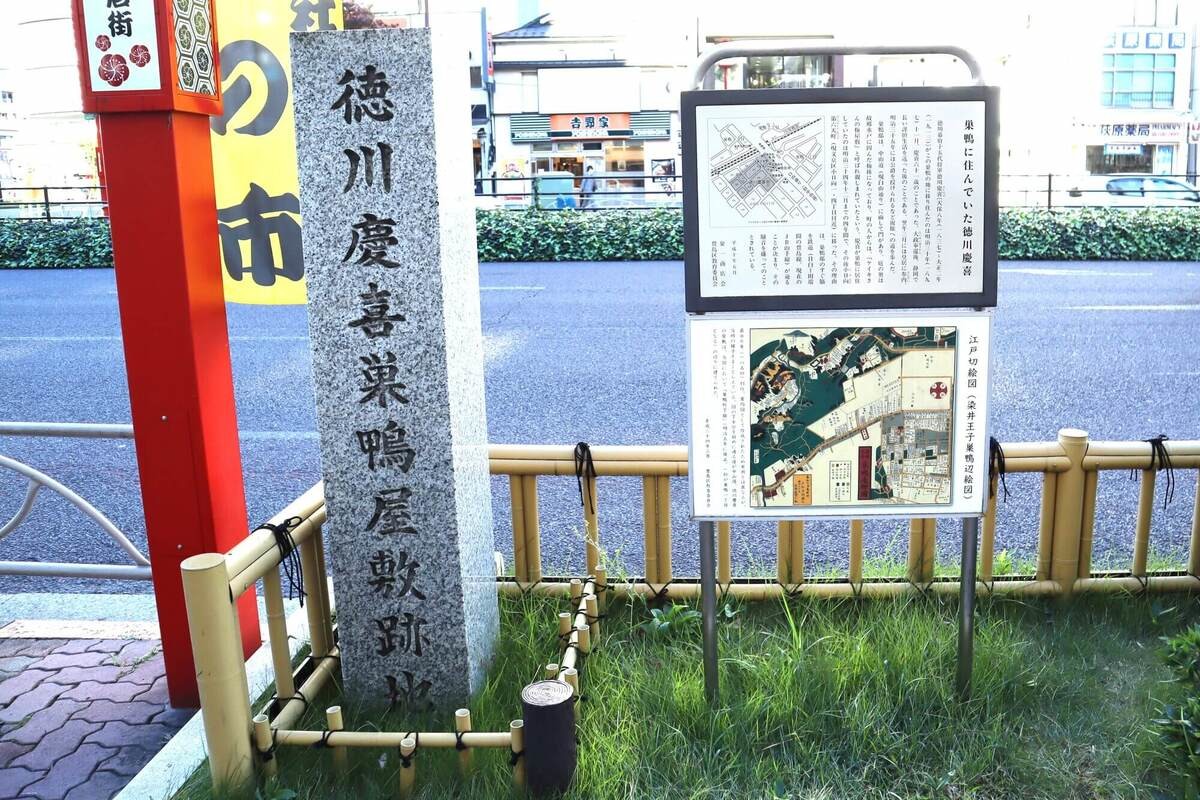

ちなみに最後の征夷大将軍は徳川慶喜ですね。

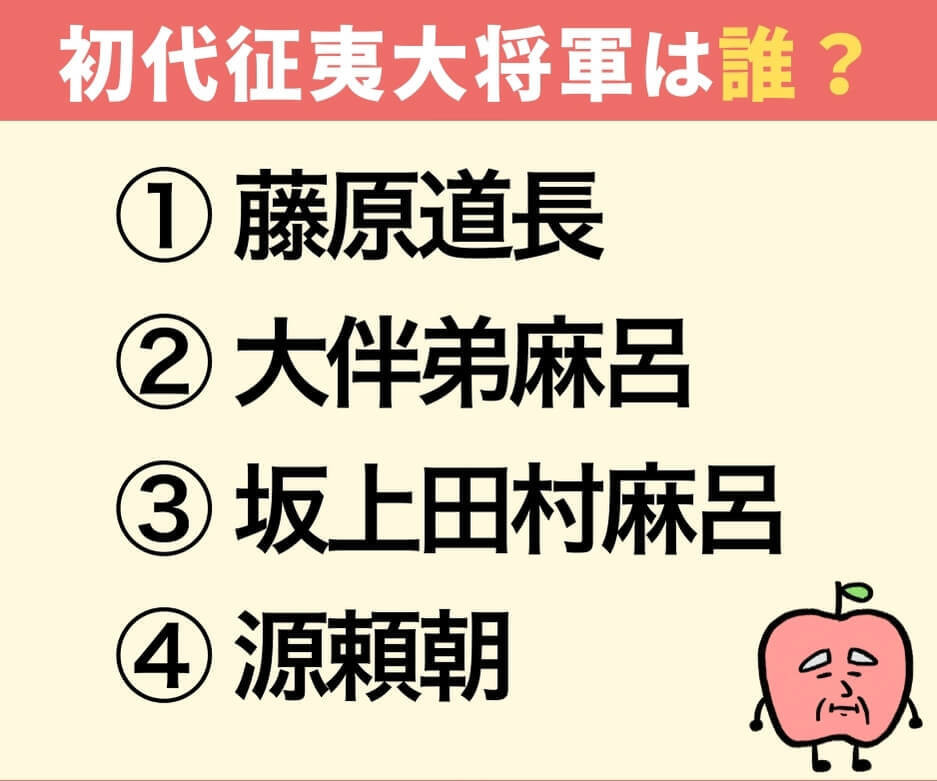

果たして答えは…

「坂上田村麻呂」だと思われがちですが、これは間違い!

正解は、②大伴弟麻呂(おおとものおとまろ)が初代征夷大将軍です。

せいい‐たいしょうぐん〔‐タイシヤウグン〕【征×夷大将軍】

1 古代、蝦夷えぞ鎮撫ちんぶのための遠征軍の指揮官。延暦13年(794)大伴弟麻呂が任ぜられたのに始まる。征夷将軍。

2 鎌倉時代以降、幕府の主宰者の職名。鎌倉幕府を開いた源頼朝以後、室町幕府の足利あしかが氏、江戸幕府の徳川氏まで引き継がれた。将軍。

出典:小学館「デジタル大辞泉」

なぜ坂上田村麻呂と間違われるの?

坂上田村麻呂が征夷大将軍として有名なのは、彼が活躍した最初の征夷大将軍だからです。

- 大伴弟麻呂:794年に初代征夷大将軍に任命

- 坂上田村麻呂:797年に征夷大将軍に任命され、実際に蝦夷征討で大きな成果をあげた

坂上田村麻呂は実際に戦果をあげ、清水寺の建立など後世に名を残したため、「征夷大将軍といえば坂上田村麻呂」というイメージが強くなったのです。

源頼朝は「武家政権の初代征夷大将軍」

学校の授業で「初代将軍」として習うことが多いのが、源頼朝(みなもとのよりとも)です。彼は1192年に征夷大将軍に任命され、鎌倉に幕府を開きました。

頼朝以降、征夷大将軍は単なる軍事司令官ではなく、武士の頂点に立ち、国を治める「武家政権のトップ」という恒久的な地位を意味するようになりました。私たちが一般的にイメージする「将軍様」の始まりが、この源頼朝です。

正解できたでしょうか?「覚えていたのと違う」という方もいるのではないでしょうか?この機会にぜひ知識をアップデートしてくださいね。

たわしのイラスト/タワシ

「くらしをもっと楽しく!かしこく!」をコンセプトに、マニア発「今使えるトレンド情報」をお届け中!話題のショップからグルメ・家事・マネー・ファッション・エンタメまで、くらし全方位を網羅。

こちらもどうぞ

人気記事ランキング

24時間PV集計

ランキング

-

![]() 【なすはもう揚げ浸しにしないでーー!】笠原シェフ「なるほど、これはアリ」「ご飯2升くらいイケる!」こりゃ最強だね…2選2025/10/17

【なすはもう揚げ浸しにしないでーー!】笠原シェフ「なるほど、これはアリ」「ご飯2升くらいイケる!」こりゃ最強だね…2選2025/10/17 -

![]() 【フランスでは目玉焼きはこう食べるのね!】パンとの相性200%「最高にウマい食べ方」白ワインが欲しい!2025/10/16

【フランスでは目玉焼きはこう食べるのね!】パンとの相性200%「最高にウマい食べ方」白ワインが欲しい!2025/10/16 -

![]() “アレ”入れただけ→「厚みいつもの何倍!?」【ホットケーキミックスはこう焼いて!】「全然違う!」もう袋の作り方に戻れない2025/10/17

“アレ”入れただけ→「厚みいつもの何倍!?」【ホットケーキミックスはこう焼いて!】「全然違う!」もう袋の作り方に戻れない2025/10/17 -

![]() 【重曹】置くだけ!トイレにドボ~ンするだけ!この夏実践して「満足度高っ」お掃除アイデア2025/10/16

【重曹】置くだけ!トイレにドボ~ンするだけ!この夏実践して「満足度高っ」お掃除アイデア2025/10/16 -

![]() みかん箱買いしても消えるよ!【タサン志麻さん】"ザクッ!ジュワ~"「果汁が口いっぱい広がる」新しい食べ方2025/10/16

みかん箱買いしても消えるよ!【タサン志麻さん】"ザクッ!ジュワ~"「果汁が口いっぱい広がる」新しい食べ方2025/10/16 -

![]() 「1Lは何デシリットル?デシリットルは何分の1?」【小学生の算数問題】「教わったっけ?」間違えたら恥ずかしい…人生やりなおしたい2025/10/17

「1Lは何デシリットル?デシリットルは何分の1?」【小学生の算数問題】「教わったっけ?」間違えたら恥ずかしい…人生やりなおしたい2025/10/17 -

![]() 【キウイ、絶対やってはいけない保存法】青果のプロ直伝「固くても"食べごろ"にする」方法に目から鱗2025/10/16

【キウイ、絶対やってはいけない保存法】青果のプロ直伝「固くても"食べごろ"にする」方法に目から鱗2025/10/16 -

![]() 天ぷらよりも手軽に作れる!【まいたけはコレ覚えとけばいい!】バズって「絶対美味しい」「やってみる」2025/10/12

天ぷらよりも手軽に作れる!【まいたけはコレ覚えとけばいい!】バズって「絶対美味しい」「やってみる」2025/10/12 -

![]() 「とりあえず柿は大きいの選ぶ」←コレやめて!【スーパー青果部】が教える「めちゃ美味しい」選び方まとめ2025/10/16

「とりあえず柿は大きいの選ぶ」←コレやめて!【スーパー青果部】が教える「めちゃ美味しい」選び方まとめ2025/10/16 -

![]() 【みかん、1日何個まで食べていい?】栄養士さんの回答に「知らなかった!」気になるギモン徹底解決!2025/10/16

【みかん、1日何個まで食べていい?】栄養士さんの回答に「知らなかった!」気になるギモン徹底解決!2025/10/16

特集記事

-

2025年07月31日

-

2025年04月18日

-

2024年08月09日PR

-

2024年05月02日

連載記事

-

2019年08月21日

-

2019年05月28日