「非常食の意味わかってる!?」防災用に備えたカップ麺→【勝手に食べる夫】に我慢の限界…意識のギャップにモヤモヤ

- 2025年08月27日公開

こんにちは!ヨムーノ編集部です。

ヨムーノメイト(ヨムーノ公式インスタグラマー)を中心とした、25〜59歳の子どものいる既婚女性147名を対象に「防災」に関するアンケート調査を2025年7月に実施しました。

調査概要

- 調査名 :防災に関するアンケート

- 調査手法:インターネットによるアンケート調査

- 調査期間:2025年7月17日~7月24日

- 調査対象:「ヨムーノメイト(ヨムーノ公式インスタグラマー)」を中心とした、25〜59歳の子どものいる既婚女性147名

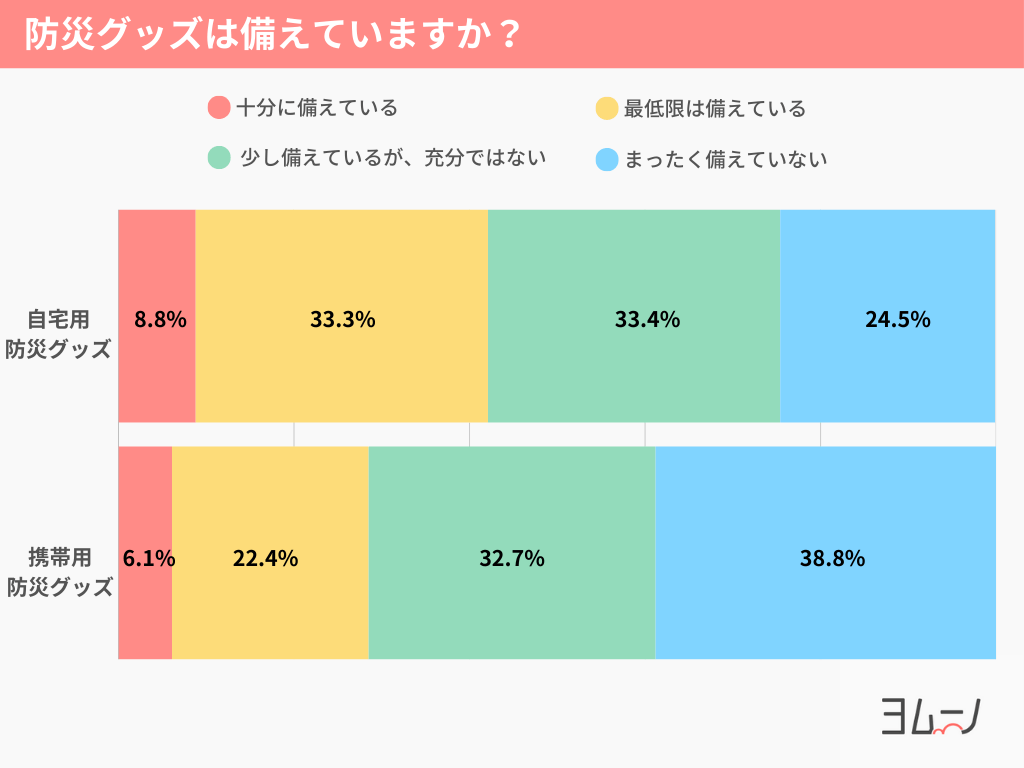

自宅用防災グッズを「まったく備えていない」方は24.5%!約4人に1人が“備えゼロ”

Q1 ご自宅の「防災グッズ・防災用品」や、日常の外出時にバッグに入れておく「携帯用防災グッズ」は備えていますか?それぞれ、当てはまる選択肢をお選びください。(n=147)

自宅用防災グッズについて、「まったく備えていない」と答えた方は24.5%にのぼり、約4人に1人が備えゼロという結果になりました。

一方で、「十分に備えている」は8.8%と少数派で、「少し備えているが充分ではない(33.4%)」「最低限は備えている(33.3%)」がそれぞれ約3割ずつを占めています。

このことから、多くの方がある程度の備えは意識しているものの、十分とは言えない状況であることが分かります。

特に携帯用防災グッズについては、「まったく備えていない」が38.8%と最も多く、「十分に備えている」はわずか6.1%という結果になりました。

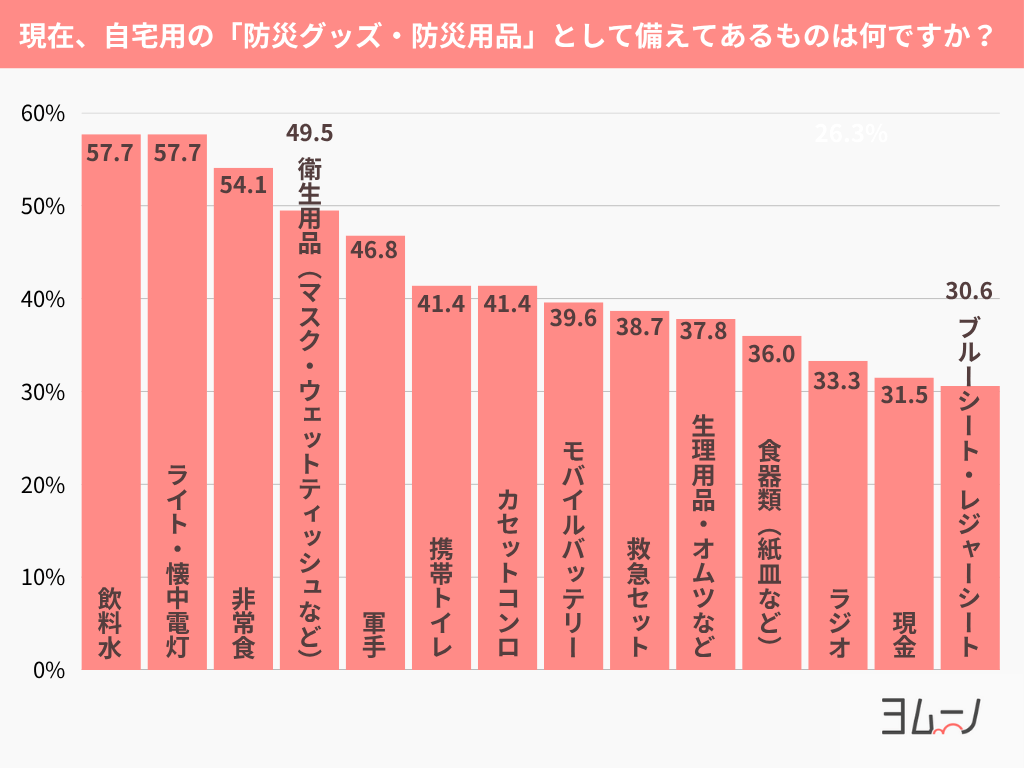

自宅用防災グッズは「飲料水」57.7%、「ライト・懐中電灯」57.7%、「非常食」54.1%がトップ3。命をつなぐ備えは「半数以上」が実施中!

Q2 現在、自宅用の「防災グッズ・防災用品」として備えてあるものは何ですか?当てはまる選択肢をすべてお選びください。(n=111)

(※Q1で『まったく備えていない』と回答した方を除いて聞きました。回答のうち 30%以上の防災アイテムのみ抜粋。複数選択)

自宅に備えている防災グッズとして「飲料水(57.7%)」「ライト・懐中電灯(57.7%)」「非常食(54.1%)」が上位に挙げられました。

この結果から、多くの方が“災害時にまず必要となる命をつなぐ備え”を優先して意識していることが分かります。

また、「携帯トイレ(41.4%)」「カセットコンロ(41.4%)」といったライフライン停止を想定した備えも一定数の方が取り入れており、停電や断水への対策も進んでいる様子がうかがえます。

さらに、「モバイルバッテリー(39.6%)」「救急セット(38.7%)」も3割台後半と、情報収集や応急処置といった“もしも”を想定した備えも取り入れられていました。

30%以下の防災アイテムは、下記の通りです。

.png)

「常備薬」を備えている方は27.9%と、3割に満たない結果となりました。

災害時には医療機関の利用が難しくなる可能性もあるため、薬の備えは命に関わる重要な対策となりますが、優先順位は低いことが多いようです。

【アンケートの声より】備えておいて良かったグッズやおすすめのグッズ(被災体験者を含む)

- 子どもが小さい頃に使っていたオムツは、袋の中に入れれば簡易トイレとして使えるので、捨てずに防災ボックスに保管しています。また、大きめのスーパーの袋やゴミ袋も一緒に入れておくと便利です。(44歳)

- ペットシーツを多めに買い置きすることで、人間用の携帯トイレに代用しました(57歳)

- 連絡を取ったり電気をつけたりと携帯をフル稼働させたので、モバイルバッテリーがあって良かったです。(41歳)

- 目隠しできる大きな布が、着替え時に便利でした(51歳)

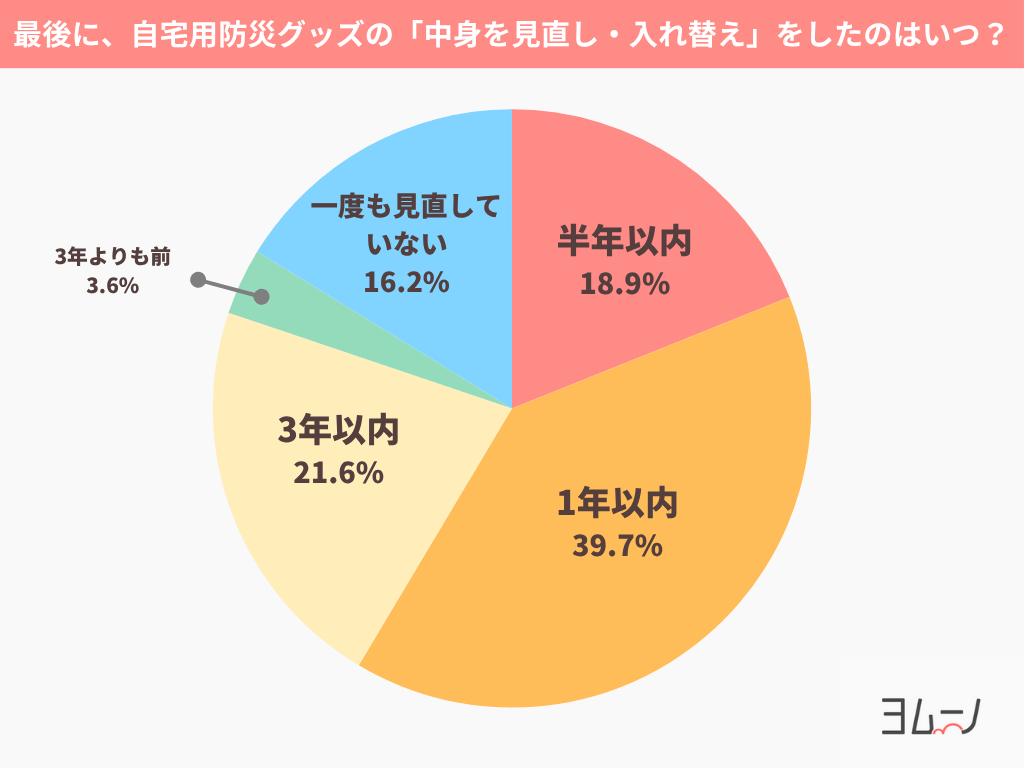

防災グッズの見直しは「半年以内」「1年以内」が約6割。一方で2割が“長期間未確認”

Q3 最後に、自宅用防災グッズの「中身を見直し・入れ替え」をしたのはいつですか?最も近しい選択肢をお選びください。(n=111)

(※Q1で『まったく備えていない』と回答した方を除いて聞きました)

「1年以内」に見直し・入れ替えをした方が39.7%と最も多く、「半年以内」と答えた方と合わせると、約6割の方が1年間で1度は見直ししているようです。

一方で「一度も見直していない」が16.2%、「3年よりも前」が3.6%と、約2割が長期間にわたり中身を確認していないという結果になりました。

防災情報の取得は「テレビ番組から」と「SNSから」がほぼ同率。スマホからの情報収集が主流に

.png)

Q4 防災に関する情報は、主にどこから得ていますか?当てはまる選択肢をすべてお選びください。(n=147)

(複数選択)

「テレビ番組(ニュース・特集番組など)」から防災情報を得ている方が43.5%と最多で、次いで「その他のSNS(Instagram・X・TikTokなど)」が42.2%、「スマホのニュースアプリ(Yahoo!・SmartNewsなど)」が36.7%という結果になりました。

一方で「家族や友人から」が9.5%、「学校・保育園などを通じた情報」が10.9%と、身近な人との情報共有は少ない傾向も見受けられます。

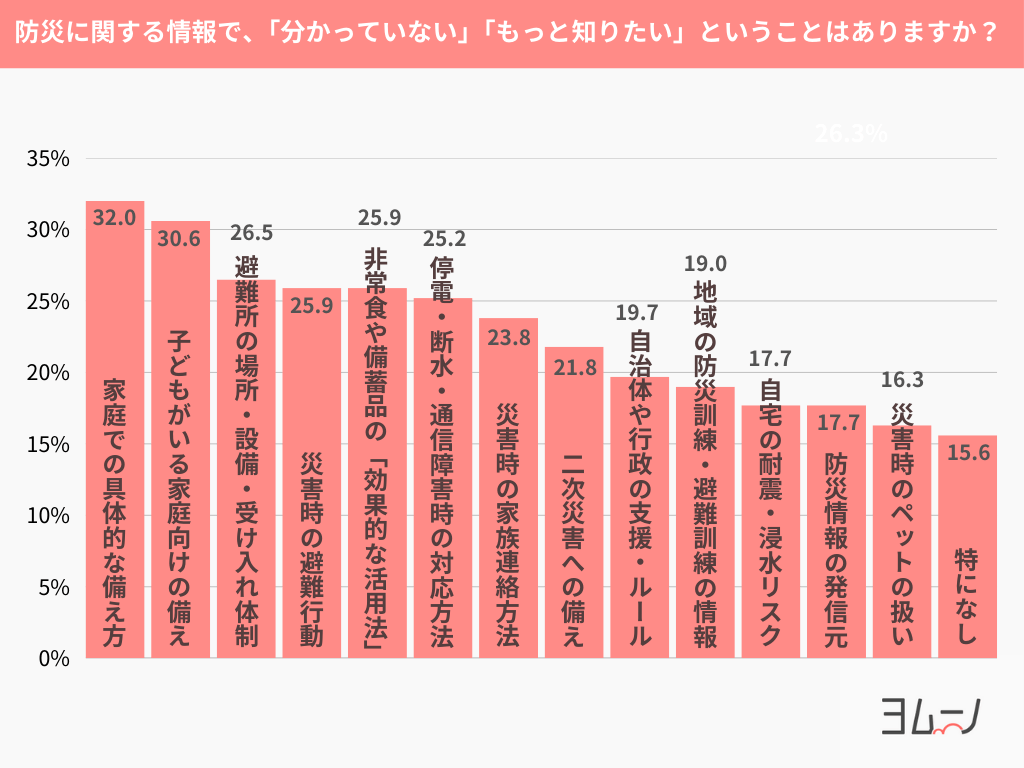

知りたいのは、「具体的な備え」「子どもがいる家庭での備え」「避難所情報」。“すぐに役立つ”防災情報を求める声が多数

Q5 防災に関する情報で、「分かっていない」「もっと知りたい」ということはありますか?当てはまる選択肢をすべてお選びください。(n=147)

(複数選択)

「家庭での具体的な備え方(家族の人数に対して何をどれだけ準備すればいいか、など)」が32.0%で最も多く、次いで「子どもがいる家庭向けの備え(年齢別の必要物・避難対応など)」が30.6%、「避難所の場所・設備・受け入れ体制(定員や持ち物など)」26.5%など、暮らしの中で“すぐに役立つ”防災情報を求める声が多いことが分かります。

また、「非常食や備蓄品の『効果的な活用法』『賞味期限管理』(25.9%)」や「停電・断水・通信障害時の対応方法(25.2%)」など、実用的なノウハウを求めている人も多い結果となりました。

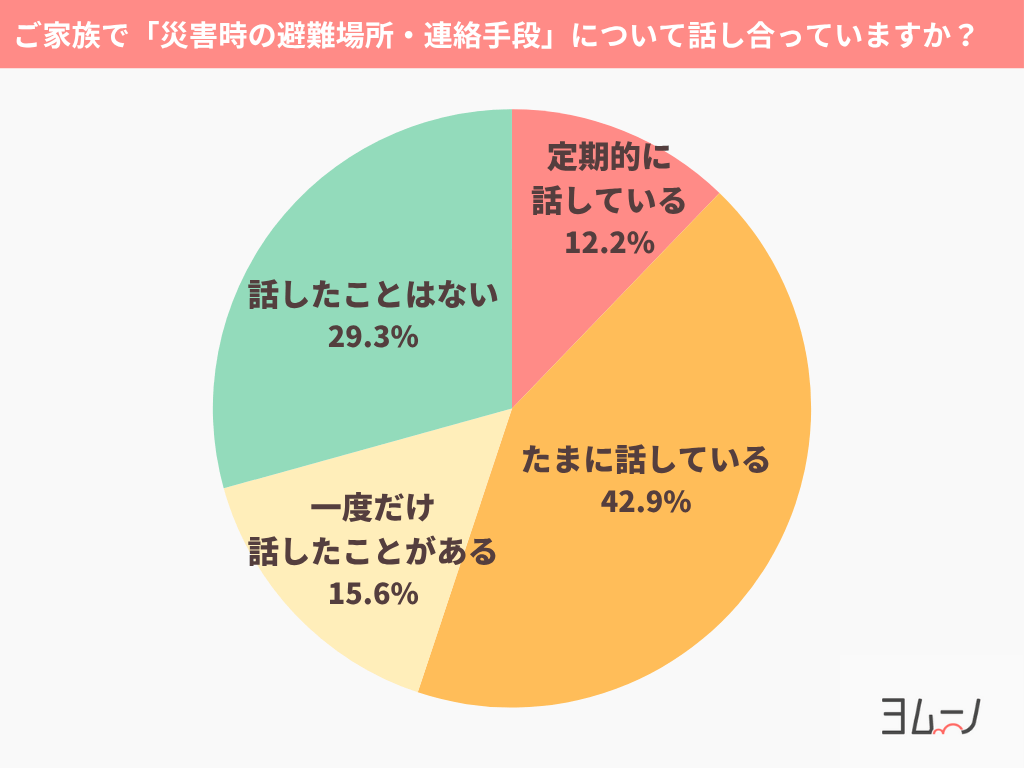

災害時の避難場所・連絡手段について「たまに話している」42.9%で最多!一方で、3家庭に1家庭は“防災の話し合いゼロ”!

Q6 ご家族で「災害時の避難場所・連絡手段」について話し合っていますか?(n=147)

「たまに話している」方が42.9%で最多となり、防災について話す機会はあるものの、「定期的に話している」方は12.2%と少数であることが分かります。

また「話したことはない」と回答した方は29.3%と、およそ3家庭に1家庭にのぼり、災害時に家族間での連携について懸念される結果となりました。

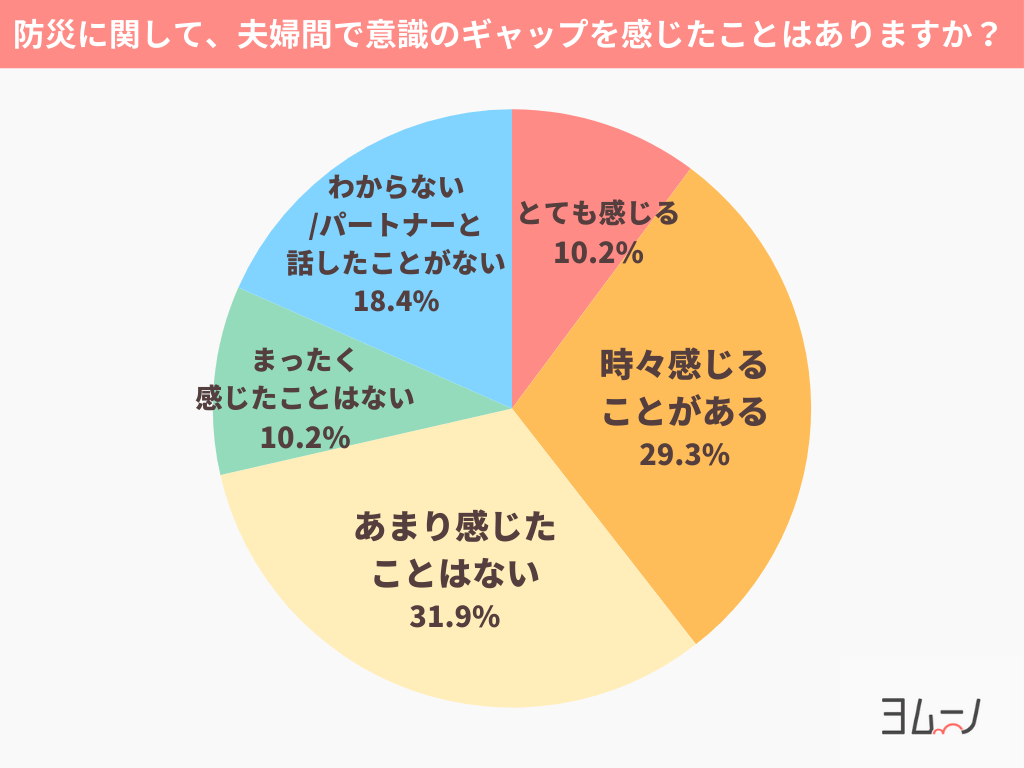

夫婦の防災意識、約4割の妻が“夫にモヤモヤ”!?ギャップが浮き彫りに

Q7 防災に関して、夫婦間で意識のギャップを感じたことはありますか?(n=147)

防災に関して、夫婦間で意識のギャップを「あまり感じたことはない」という方が31.9%で最も多かった一方、「時々感じることがある(29.3%)」「とても感じる(10.2%)」を合わせると、約4割が“夫にモヤモヤ”を感じていることが分かりました。

また、「まったく感じたことがない」と「とても感じる」が同じ割合(10.2%)となっており、家庭ごとに防災意識の温度差が大きい実態もうかがえます。

防災に関して、夫婦間で「意識のギャップ」を感じる方も……。防災にまつわる本音(アンケートの声より)

▼夫婦間で防災意識のギャップを「とても感じる」「時々感じたことがある」と回答した方の理由は?

- ローリングストック用にカップ麺を備えていますが、定期的に、勝手に食べられます。(37歳)

- 私は心配性で備えはしっかりとしたいのですが、夫は「どうにかなるっしょ」と言っています。(38歳)

▼夫婦間で防災意識のギャップを「あまり感じたことはない」「まったく感じたことはない」と回答した方の理由は?

- 実際に能登半島地震で怖い思いをしましたが、どうなろうと家族みんな揃って過ごすことがお互いに大切だと思っており、ギャップは特に感じなかったです。(39歳)

東日本大震災で被災したママが教える!我が家の防災アイデア

東日本大震災を経験したヨムーノライター・海老原葉月さん(整理収納アドバイザー)に、「今すぐできる!自宅での防災アイデア」について教えていただきました。

夏と冬とでは必要なものが異なる

皆さんは防災用品にどんなものを入れていますか?食料や日用品など、災害時でも最低限の生活ができるよう備えている方が多いのではないでしょうか。

それにプラスして備えてほしいのが季節用品です。夏は最高記録が毎年のように更新されるほど、暑くなることが増えましたよね。

令和元年房総半島台風で被災したときは、停電や断水になり、スーパーの棚からペットボトル飲料がごっそりなくなりました。

災害時は冷房が使えなくなることもあるので、ハンディファンやネックリング、各々に水分が取れるよう500mlのペットボトル飲料など、熱中症対策になるものを備えています。

残暑が長引く昨今、非常用袋にはまだまだ暑さ対策グッズは入れておいたほうがよさそうです。

一方冬は、体を温められるカイロや防寒シートの他に、保温効果のある水筒を入れておくのがおすすめです。

これは東日本大震災の時に寒冷地で被災した方から、温かい飲み物や食べ物をちょっと口にできるだけで心がホッとしたと聞き、防災グッズに追加して常備するようになりました。

避難動線にモノを置かない

買い物したあとや宅配が届いたら、一時置きとして玄関に荷物を置きますよね。荷物を片付けるのが面倒くさくて後回しにしたり、そのまま置きっぱなしにしたりしていませんか?

在宅時に避難しなくてはならなくなった時、玄関や大きな窓など、外に通じる場所の付近にモノがあると、避難が困難になります。災害発生時は普段より気が動転してしまうこともあり、ケガなどの二次災害につながります。

私は普段よく過ごしているリビングから玄関までの動線上にモノは置かず、こまめに片付けて少しでもリスクを減らすようにしています。

就寝時の地震に備える

地震はいつ起きるか予測できません。特に就寝時の地震は、日中に比べ危険が増しますよね。

わが家ではベッドの頭側と避難動線にはモノを置かないようにしたり、割れない素材の雑貨を選んだりしています。倒れやすい大きな家具以外に、絵画などを飾るガラス製の額や時計などにも注意が必要です。災害時には凶器になることもあります。

東日本大震災で被災した時は、衣裳ケースの引き出しが飛び出たり、本棚から本やインテリア雑貨が落下したりしました。

就寝時にこうしたものが自分の体に落ちてきたらと思うとゾッとしますよね。また、避難動線に散らばったり扉を塞いだりすると、逃げ遅れることも。防げる危険物はなるべく取り除いておくのがベターです。

防災グッズは分散収納する

みなさん、防災グッズはどのように収納していますか?避難の際に持ち出しやすいよう、玄関付近や寝室に収納している方が多いのではないでしょうか。

防災グッズは“分散収納”がポイントです。災害は家のどこで起きるかわかりません。部屋から出られなくなった場合を想定して、各部屋に最低限の備えをしておくと安心です。

家の中で忘れがちなのがトイレです。停電になった時、真っ暗で何も見えなくなるかもしれません。100均で手に入る小型の懐中電灯を置いておくと安心です。

今こそ“防災の見直しどき”かも

災害はいつ起こるか分からないからこそ、「今」備えておくことが大切です。

今回のアンケート結果からは、多くの家庭で防災への意識が高まりつつある一方で、「何を備えればいいか分からない」「話し合いができていない」などの課題も浮き彫りになりました。

特に、子どもがいる家庭やペットとの避難、夫婦間の温度差など、“その家庭ならでは”のリアルな悩みや不安も見えてきました。

まずは、できることから少しずつ始めることが一歩。 飲料水や非常食の見直し、家族との避難場所の確認、モバイルバッテリーの準備など、「自分たちに必要な備えとは?」を考えるきっかけにしてみてください。

ヨムーノはこれからも、暮らしに寄り添う防災情報をお届けしていきます。

※一部AI生成画像を使用しています。

「くらしをもっと楽しく!かしこく!」をコンセプトに、マニア発「今使えるトレンド情報」をお届け中!話題のショップからグルメ・家事・マネー・ファッション・エンタメまで、くらし全方位を網羅。

こちらもどうぞ

人気記事ランキング

24時間PV集計

コラム

-

![]() 【やってはいけない!ケチャップの置き方】"食品メーカー"の回答に→「ずっと反対だった...」勉強になる2025/06/03

【やってはいけない!ケチャップの置き方】"食品メーカー"の回答に→「ずっと反対だった...」勉強になる2025/06/03 -

![]() 知るとみんなに言いたくなる!【牛乳パック】上部にある"くぼみ”の重要な役割とは2025/03/26

知るとみんなに言いたくなる!【牛乳パック】上部にある"くぼみ”の重要な役割とは2025/03/26 -

![]() その年の流行語は「Jリーグ」!「あすなろ抱き」に日本中が悶絶【クイズ】木村拓哉主演『あすなろ白書』主題歌は?2026/01/18

その年の流行語は「Jリーグ」!「あすなろ抱き」に日本中が悶絶【クイズ】木村拓哉主演『あすなろ白書』主題歌は?2026/01/18 -

![]() 「中卒、早くしろよ!」社食で罵声を浴びる新人女性→10年前、僕を救ってくれたヤンキー同級生だと気づいて…!2026/01/17

「中卒、早くしろよ!」社食で罵声を浴びる新人女性→10年前、僕を救ってくれたヤンキー同級生だと気づいて…!2026/01/17 -

![]() 中卒の僕を見下すエリート同僚「50人分キャンセルでw」パーティーをドタキャン!→嫌がらせがバレて痛烈な天罰!2025/11/14

中卒の僕を見下すエリート同僚「50人分キャンセルでw」パーティーをドタキャン!→嫌がらせがバレて痛烈な天罰!2025/11/14 -

![]() 「半額にしないなら全キャンセルw」同級生が100人分の弁当をドタキャン脅迫!→常連さん「私に任せて」その結果…2025/10/02

「半額にしないなら全キャンセルw」同級生が100人分の弁当をドタキャン脅迫!→常連さん「私に任せて」その結果…2025/10/02 -

![]() 【キッチンで“それ”やってたらすぐやめてーー!!】注意喚起に「ええっ!?」「ゾッ…」“電気”でも火災の原因に「普通に家でやってた」2026/01/16

【キッチンで“それ”やってたらすぐやめてーー!!】注意喚起に「ええっ!?」「ゾッ…」“電気”でも火災の原因に「普通に家でやってた」2026/01/16 -

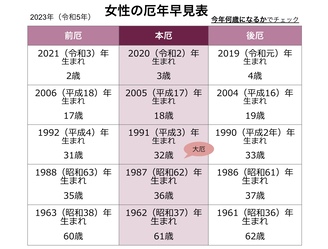

![]() 【厄年女性】2026年(令和8年)の過ごし方!平成20年・平成6年・平成2年・昭和41年生まれは本厄ですって2025/12/29

【厄年女性】2026年(令和8年)の過ごし方!平成20年・平成6年・平成2年・昭和41年生まれは本厄ですって2025/12/29 -

![]() 結納で「結納金がこれだけ?」と婚約者一家が激怒。「貧乏人は一族の恥!」と婚約破棄を要求!→お望み通りにした結果…2026/01/05

結納で「結納金がこれだけ?」と婚約者一家が激怒。「貧乏人は一族の恥!」と婚約破棄を要求!→お望み通りにした結果…2026/01/05 -

![]() 孫は正解?不正解?【ことわざクイズ】「まごにも衣裳」の「まご」を漢字で書けますか?2025/12/20

孫は正解?不正解?【ことわざクイズ】「まごにも衣裳」の「まご」を漢字で書けますか?2025/12/20

特集記事

-

2025年07月31日

-

2025年04月18日

-

2024年08月09日PR

-

2024年05月02日

連載記事

-

2019年08月21日

-

2019年05月28日